Gracias a nuevas técnicas aplicadas a grandes telescopios terrestres y espaciales, podemos conocer la grandiosidad de algunas galaxias de colosales tamaños. Estas galaxias vistas en luz visible, es decir, aplicando el ojo al telescopio o con técnicas fotográficas normales, resultan ser mucho menores de lo que en realidad son.

Un claro ejemplo lo tenemos con la galaxia espiral barrada NGC 6872, que en luz visible no deja de ser una modesta galaxia entre los 100.000 millones de galaxias que contiene el Universo. Pero vista a través del ultravioleta, que es la radiación electromagnética de longitud de onda más corta que la de la luz visible, podemos ver lo invisible. El Universo visto a través de la radiación infrarroja, ultravioleta, etc, es completamente diferente al que nosotros percibimos con nuestros ojos; la luz visible.

Los satélites han permitido conocer el verdadero tamaño de las galaxiasNuestra atmósfera absorbe casi toda la radiación ultravioleta que nos llega del espacio, por ello los estudios en astronomía con radiación infrarroja, se realizan mejor desde satélites ubicados fuera de nuestra atmósfera. Así pues se lanzaron los satélites, entre otros el Observatorio Astronómico Copérnico, el Satélite Europeo TD-1, el Satélite Astronómico de los Países Bajos, el Observatorio Astronómico UIE, el telescopio espacial Hubble y, más recientemente, el Explorador de la Evolución de Galaxias (GALEX), que es el que nos ha hecho ver las verdaderas dimensiones de esta galaxia.

Gracias al ultravioleta, podemos contemplar regiones de las galaxias invisibles para el ojo humano, regiones donde abundan estrellas muy calientes que emiten en este tipo de longitud de onda y lugares en los que abunda el hidrógeno molecular, así como el polvo de las galaxias o entre ellas.

Cinco veces más grande que la Vía Lactea

La gigantesca galaxia NGC 6872, se localiza a 212 millones de años luz de nosotros (1 año luz son 9,5 billones de km aprox.) y en un principio se creyó que era 2,5 veces mayor que la nuestra; La Vía Láctea con 100.000 años luz de diámetro, es decir, que un rayo de luz a 300.000 km/s tardaría 100.000 años en recorrerla. Pues ahora y gracias a investigadores que estudian las galaxias con el telescopio espacial GALEX, descubrieron que sus dimensiones son 5 veces mayor que la Vía Láctea. Se trata de una galaxia espiral barrada con dos brazos bien diferenciados. Nuestra Galaxia cabría en la mitad de uno de ellos. Es la galaxia espiral más grande del Universo conocido. Todo ello aplicando las técnicas del ultravioleta.

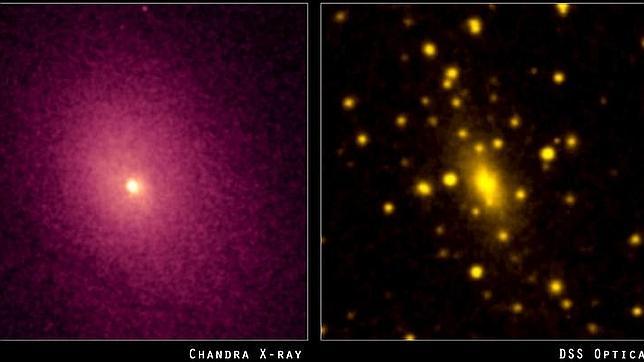

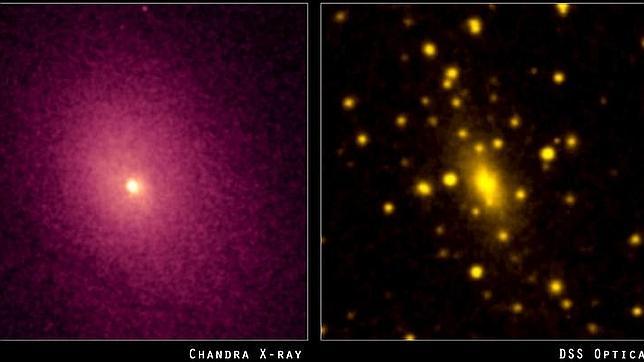

Pero esta galaxia es nada, comparada con otra, la mayor del Universo con diferencia. Se le denomina IC 1101, y dista más de 1.000 millones de años luz de nosotros, alejándose a más de 23.000 km/s debido a la expansión del Universo y a su enorme distancia. Esta galaxia elíptica supergigante domina un cúmulo que contiene miles de galaxias cuyo nombre es Abell 2029, de las que se nutre para ir haciéndose mayor, incluyendo a galaxias del tamaño de la nuestra o incluso mayores, se estima que esta galaxia ha engullido cientos de galaxias menores. IC 1101, mide 6 millones de años luz, es decir, 60 veces mayor que la nuestra y con un contenido de cientos de billones de estrellas, aunque algunos científicos estiman una cifra semejante a 1.000 billones de estrellas frente a las 100.000 millones que tiene la Vía Láctea. Aún está en estudio el tamaño y el número de estrellas de tal estructura cósmica.

Tardaríamos unos 500 billones de años en llegar a la galaxia de AndrómedaEsta macro estructura galáctica es imposible de imaginar por sus dimensiones. La galaxia más cercana a la Vía Láctea, es la galaxia de Andrómeda, el doble que la nuestra y a una distancia de 2,3 millones de años luz. Para que se haga una idea de esta distancia, tardaríamos unos 500 billones de años en llegar caminando a la galaxia de Andrómeda, si pudiéramos ir por una calzada espacial y sin descansar, claro y no tener en cuenta que ambas galaxias se aproximan a 500.000 km/h. Necesitaríamos tunar para llegar a Andrómeda a 6,6 billones de personas que durarían una media de 75 años. La población en la Tierra es de 7.000 millones de habitantes, es decir, necesitamos 943 veces más población para llegar a Andrómeda. Todo ello es para conocer la distancia que nos separa de la galaxia más cercana.

Tenga en cuenta que la edad del Universo es de unos 13.700 millones de años, pero sería más rápido cuando inventemos una nave que viajara a la velocidad de la luz, entonces tardaríamos sólo 2,3 millones de años en llegar a Andrómeda y unos 1.000 millones en llegar a la galaxia IC1101, pero unos 1.300 billones de años tardaríamos en recorrerla andando si fuera posible.

El cúmulo de galaxia en el que se encuentra la Vía Láctea, denominado Grupo Local, está constituido por más de 40 galaxias, pero todas ellas suman unas 700.000 millones de estrellas en un espacio de 10 millones de años luz, es decir, IC 1101, contiene unas 1.400 veces más estrellas o masas solares que todo el cúmulo de galaxias donde habita la Vía Láctea, de hecho, en el núcleo de la galaxia IC 1101 cabrían varias galaxias como la nuestra.

Curiosamente, los últimos descubrimientos realizados sobre la galaxiaIC 1101, indican que el número de nacimiento de estrellas es reducido, por lo que puede significar que en la actualidad no está interactuando con otras galaxias. Cuando las galaxias chocan el gas y el polvo de ambas se unen más rápidamente para formar nuevas estrellas. Si esta colosal galaxia, ha limpiado sus alrededores a base de tragar otras galaxias y no continúa con este ritmo, lo más probable es que tienda a desintegrarse en el espacio, hecho poco probable debido a la intensa fuerza de gravedad con la que actúa sobre el medio que la rodea y cuyo poder llega a decenas de galaxias del propio cúmulo de galaxias Abell 2029.

En realidad, el cúmulo de galaxias Abell 2029 y la galaxia supergigante IC 1101, es sólo el 10 o el 30% de lo que podemos ver, el resto se hace notar en forma de materia oscura, una materia invisible, que se deja sentir por su efecto gravitatorio sobre la materia que vemos o detectamos por otros medios.